京都アニメーションが2016年に制作した『映画 聲の形』。

感動的な物語や、巧妙な演出などの評価が高く、根強い人気を誇るアニメーション映画で公開当時も20億円以上の興行収入を獲得しました。日本では、TVアニメーション発の映画やスタジオジブリ作品などが高い興行収入を獲得することが多いのですが、それらに該当しない本作が、漫画が原作とは言えど、これだけの人気を獲得することは珍しいと言えるでしょう。

作中ではいくつもの言葉にされないものや、逆に言葉以外で示されるものが多数存在します。そんな一つ一つを気づかずにおくのはもったいありません。ということで、今回は、『映画 聲の形』が言葉にしていない、いくつかのことを紹介していきます。

『映画 聲の形』(2016)あらすじ

小学生の石田将也のクラスに転入してきた西宮硝子。彼女は、先天性の聴覚障害をもっていて、うまく言葉を聞き取ることや会話することができなかった。仲良くしようとする周囲の一方で、硝子のせいで困っているクラスメイトの姿を見て将也は硝子を虐めてしまう。

学級会が開かれる事態にまで発展し、責められた石田は逆にクラスからいじめの対象となってしまい、西宮も転校をしてしまい、二人は疎遠になってしまう。

そして、時は流れて高校生となった将也。一度は自殺を考えて、過去の清算の為に硝子と再会するのだが、それを機に再び西宮との親交が深まり、次第に周囲の人間関係にも変化が生まれていく……。

※以下『映画 聲の形』のネタバレを含みます。

アニメ映画では描かれていない秘密

本作は大今良時による漫画「聲の形」を原作にした映画です。単行本は全7巻というそれなりにボリュームのある物語。そんな長いお話を『映画 聲の形』は2時間ほどの尺に凝縮しています。そのせいで原作にはあったのに映画では描かれていない場面やエピソードなどもいくつか存在します。

例えば、高校生時代に新たに友人となる、真柴智。映画では彼のいじめられた過去については、さらりとしか触れられません。ですが原作漫画では具体的に容姿を嘲笑されるといったいじめの内容や、いじめられている幼い子供達を直接注意するなど、いじめに対してより敏感である姿が描かれます。

その他にも、原作では文化祭に向けて映画作りをするというエピソードが用意されています。永束友宏が監督となり、将也の関係者たちと協力して映画作りを進めていくのですが、『映画 聲の形』では大胆にその内容はカットされています。永束が映画の最後に見せるちょび髭は、映画の撮影時にも蓄えていたもの。もしかすると描かれていないだけで、その裏では永束たちの映画作りが行われていたのかもしれません。

『映画 聲の形』を観た後に原作漫画を読めば、映画だけでは分からなかった意外な事実なども多数分かるのでおすすめです。

手話が伝えるメッセージ

また原作とアニメの違いのような、明確な違い以外にも『映画 聲の形』には“描かれないもの”が多く登場します。

そんな“描かれないもの”の一つが手話。

シーンによっては硝子が使う手話に関して、その手話が何を表しているのかが描かれることもあれば、物語の展開上、それが何を伝えようとしているのか明らかにしないことがあります。

例えば小学校時代、学校の池の前で硝子と将也が対峙するシーン。このシーンで硝子が将也に投げかける手話は、その瞬間では訳されません。手話を知らない人にとっては、ここで硝子が何を伝えようとしていたのかが、将也と同じく分からないように出来ています。

しかし、後々の場面で将也と硝子と再会する際に、この手話が何を表していたのかが明らかになります。「自分と友達になって欲しい」という投げかけであったことが成長した将也の口から語られるわけです。あえて、手話の意味を言葉にしないことで、将也の気持ちを追体験できるように出来ているわけです。

観ようとしない視点と観たいのに観えないもの

『映画 聲の形』では、カメラワークにも注目すると面白い発見があります。

もちろん、本作はアニメーションなので、撮影用のカメラなどはないのですが、だからこそ制作側が意図的にどう見せたいかによって画面がぼやけて観えたり、画面が急に晴れたりといった演出が随所に施されます。

そんなカメラワークの中でもわかりやすいものに、将也の視点を体験させてくれる場面があります。誰かとの会話シーンなのに、相手の顔から目を外しているシーンには、将也が他人を拒絶して心を閉ざしていることがわかるシーンとなっています。

面白いのは、一方で将也が見ようとしているのに見えないという全く逆のシーンが用意されているところ。一度は仲良くなれたと思われた友人たちと決裂し、硝子と二人で旅行に出かけるシーンでは、将也が転んで硝子を見上げます。

この場面で硝子が「私と一緒にいると不幸になる」と伝えるのですが、将也はその真意が受け止め切れないのですが、まさにそれを表すかのように、見上げる硝子の顔は逆光で顔が見えないように描かれています。

何を見ていて、何が見えていないのか。それを気にして映画を観ても発見があります。

耳を澄ますと聞こえてくるもの

『映画 聲の形』では、絵としては描かれていないものの、音で描いているものもあります。それが今作で特徴的に使われているノイズ。作品の随所に、作為的にノイズが入るようにできています。

このノイズを作っているのが、牛尾憲輔。ソロプロジェクトとしてagraphや、ロックバンドLAMAのメンバーとして活躍しているミュージシャンです。

映画のコンセプトに合わせてノイズを取り入れているそうで、ノイズと音楽の差がどこにあるのかなど考えて制作されたそうで、かなり自然に映画の場面に取り入れられています。

そんなノイズの中でも、特に映画でわかりやすく登場するノイズが、将也が他人の顔にばつ印を重ねていたものが剥がれる場面。この場面では、「キーン」といったわかりやすいノイズ音が流れます。このノイズが表しているものとは具体的にはなんなのでしょうか。

その疑問を解き明かす鍵が、物語の重要なアイテムとして登場する補聴器。将也の立場が急転するきっかけでもあり、硝子が外界の声を聞くために使っている道具でもあります。補聴器は耳元で音を増幅させるような仕組みで出来ているので、ノイズのようなものが発生します。将也が他人の顔を見るときに流れるノイズも、まさにそんな補聴器を使った時のような効果を表しているのではないでしょうか。

将也が他人の声を聞こうとした瞬間に、このノイズが響くのです。補聴器のノイズは、どちらかというと硝子が体験するはずのものですが、それを将也が感じているのが象徴的。人の声を聞こうとするために生じるノイズは、誰にでも伴うものであることが、映画のノイズ音が示してくれています。

硝子が最後に伝えるあの手話の意味は?

『映画 聲の形』ではこのように、知ろうとすればするほど見えてくる言葉にされていないものが、多数存在します。きっと一度観ただけでは、全ての意図を全て汲み取ることは難しいでしょう。ですが、きっと作中の将也が他人のことを知ろうとしていくように、映画のことを知っていこうとすれば、気づいていけることがあるのではないでしょうか。

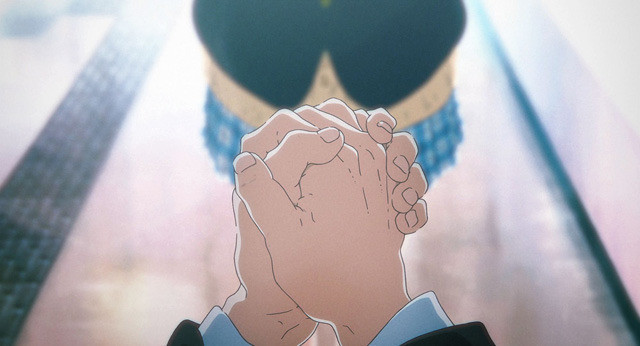

そんな余白として、用意してくれているのか、映画のクライマックスで橋の上で硝子が送る手話のメッセージは、映画の中ではそれが何を意味するのかは明かされません。

両手の小指を上下に絡ませる手話は、「約束」や「誓い」といった意味。その意味を知ると、硝子が将也に伝えようとしていた思いも伝わってくるでしょう。

『映画 聲の形』の体験を生かして、ぜひ他の映画であったり、いろんな現実の体験に耳を澄ましてみたり、想像を働かせてみたり、より詳しく知ろうとしてみてください。将也のように世界が開ける体験が待っているかも知れません。

(C)大今良時・講談社/映画聲の形製作委員会

※2020年7月31日時点の情報です。