SFスリラー『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』(2013年)で強烈なインパクトを残した奇才、ジョナサン・グレイザー。その10年ぶりとなる新作『関心領域』(2023年)が、5月24日より公開されている。

アウシュビッツ収容所の隣で暮らすドイツ人一家の生活を描いた本作は、カンヌ国際映画祭でグランプリ、アカデミー賞で国際長編映画賞と音響賞の2部門を受賞。スティーヴン・スピルバーグは「最高のホロコースト映画だ」と激賞した。

という訳で今回は、世界から絶賛を浴びた話題作『関心領域』についてネタバレ解説していきましょう。

映画『関心領域』(2023)あらすじ

第2次世界大戦下、ポーランド・オシフィエンチム郊外にあるアウシュヴィッツ強制収容所。壁一枚隔てた先には、収容所所長のルドルフ・ヘス(クリスティアン・フリーデル)とその家族が暮らす邸宅があった。美しい庭で昼食をとったり、プールで泳いだり、平和な日々を過ごすヘス一家。そして今日も、収容所では多くのユダヤ人たちの生命が奪われていく……。

※以下、映画『関心領域』のネタバレを含みます

原作の大胆な改変

本作の監督を務めたジョナサン・グレイザーは、純粋な映画畑の出身ではない。スパイク・ジョーンズやミシェル・ゴンドリーと同じように、ミュージック・ビデオの仕事で脚光を浴びたあと、映画の世界に飛び込んでいった異業種監督だ。特に有名なのは、ジャミロクワイが動く床の上で踊る「Virtual Insanity」(1996)のPVだろう。

他にもレディオヘッドの「Karma Police」、ブラーの「The Universal」、マッシヴ・アタックの「Karmacoma」など著名アーティストのPVを次々に手がけ、クライム・サスペンス『セクシー・ビースト』(2000)で劇場長編デビュー。その後は『記憶の棘』(2004)、『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』、そして今回の『関心領域』と、合計4本の作品を世に放っている。

彼は、尊敬する映画監督にスタンリー・キューブリックを挙げている。彼はキャリア初期こそコンスタントに作品を発表していたものの、晩年になるにつれて1本あたりの制作に時間をかけるようになっていった。ジョナサン・グレイザーも、「4年→9年→10年」と新作公開の間隔がどんどん広がる、キューブリック病に。『関心領域』でも、2014年にマーティン・エイミスが発表した同名小説を読み、すぐさま映画化権を確保すると、数年にわたって入念な事前準備を行った。

ジョナサン・グレイザーとプロデューサーのジェームズ・ウィルソンにとって、ホロコーストの映画を撮ることは宿願だった。グレイザーのルーツは、ロシア・キシネフでの大虐殺を逃れて20世紀初頭にイギリスにやってきたユダヤ人。スティーヴン・スピルバーグにとって『シンドラーのリスト』(1993)を撮ることが必然だったように、彼にとっても『関心領域』を手がけることは必然だったのである。

「私たちは、ホロコーストを題材にした映画を撮りたいという話をしばらくしていた。ナチスのプロジェクトと言ってもいいかもしれない。ホロコーストは、私たちが出会う前から、そして映画界で仕事をする前から、私たち二人の人生の中で関心を持っていたものだった」

(引用元:https://aframe.oscars.org/news/post/the-zone-of-interest-james-wilson-interview)

エイミスの小説に最大限のリスペクトを払いつつも、グレイザーは原作から大きく変更を施した。原作は、司令官のパウル、ナチス将校のアンゲルス、そして死体処理班のユダヤ人スミュルの3人の視点で描かれた愛憎劇。パウルのキャラクターは、アウシュヴィッツ強制収容所の初代所長を務めた実在の人物、ルドルフ・ヘスを参考にしていることは明らかだった。そこでグレイザーは映画化にあたって、登場人物をルドルフその人に変更してしまう。

「アウシュビッツについて調べているうちに、私たちはヘス一家という実在の家族を発見した。彼らの庭の写真も見たよ。水遊び用のプールに入ったり、芝生の上でおもちゃで遊んだりする子供たち。それが啓示だった。プールとウォータースライダーがある壁の向こう、100メートル先には、アウシュビッツの最初のガス室がある。(プロデューサーの)ジョンは“それをやってみたい”と言った。それが何なのかは分からない。どんな話か知らない。でも、そのアイデアに基づいて映画を撮りたいと思った。そこで私たちは本を引き出しにしまって、映画の世界を作るために研究を重ねたんだ」

(引用元:https://aframe.oscars.org/news/post/the-zone-of-interest-james-wilson-interview)

スタンリー・キューブリックは小説を改変しては原作者とケンカばかりしていたが(『シャイニング』で原作者のスティーヴン・キングと衝突したのは有名な話)、ジョナサン・グレイザーも大胆な改変を試みたのである。

耳を澄ます映画

この映画のスタイルは非常に独特だ。カメラはほぼヘス邸に据え置かれ、決して壁の向こう側を覗き見ようとはしない。まるでジャック・タチの映画のように、奥行きがなく平板なショット。カットを切り返したり、登場人物にクローズアップで寄ったり、カメラを左右にパンすることもしない。時折、移動する被写体をドリーショットで追いかけることはあっても、ほぼ全場面が自然主義的な固定ショット。ここには、作家の作為性が消失している。

邸宅のセットには10台の固定カメラと30本のマイクが設置され、スタッフが遠隔で操作。リアリティ・ショーのような風変わりな方法によって、俳優たちは撮影クルーを気にすることなく、演技に没頭することができた。最終的に手元には、800時間を超える映像素材が残されたという。ジョナサン・グレイザーはそのマテリアルを慎重に選び、丹念にカットをつなぎ合わせることで、105分の映像作品に仕立てたのである。

カメラワークだけではなく、ライティングも独特。光を斜めから当てて被写体に陰影をつけたり、ソフトボックスを使って光を柔らかくしたりするようなテクニックは封印して、自然光と部屋の照明のみでトーンを作っている。カラーグレーディング(色調補正)はほとんど行われていない。飢餓に苦しむユダヤ人たちのために、収容所の周りにリンゴを置いていく少女の姿がサーモグラフィーで撮られているが、これも「撮影用の照明は使わない」というルールによるもの。ジョナサン・グレイザーは、偉大な先人たちが編み出した豊かな映像テクニックを放棄することで、淡々とした日常を素描する。

『関心領域』の映像アプローチは、従来の映画とは全く逆だ。なんの変哲もない会話であること。ドラマを高揚させないこと。バキバキに作り込まれたショットを使わないこと。日常を切り取ったスケッチ的素描であればあるほど、壁一つ隔てた“非日常”が浮き上がる。SFスリラー『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』でグレイザーは視覚的に恐怖を描いたが、この映画では視覚的な恐怖を隠蔽することで、アウシュビッツの悲劇を前景化させている。タイトルの後に真っ暗な画面が続いたり、序盤のシーンでルドルフが目隠しをしているのは、“見えない”映画であることの宣言だろう。

『関心領域』の核となるのは、映像ではなく音響。犬の遠吠え、汽車が迫る音、銃声、そして苦痛にゆがむ悲鳴。人類史上最も凶悪な暴力が、向こう側から聞こえてくる。サウンドデザイナーのジョニー・バーンは、目撃者の証言を踏まえて600ページに及ぶドキュメントを作成し、収容所の音がヘス邸ではどのように聞こえるかを綿密にシミュレーション。およそ1年をかけて、当時を正確に再現したサウンドライブラリーを作り上げた。

本作はジェノサイドを目撃するのではなく、耳を澄ませてジェノサイドを想像させる映画なのである。

“凡庸な悪”と作り手の意志

スティーヴン・スピルバーグは『関心領域』に絶賛のコメントを寄せている。

「『関心領域』は、自分の作品(『シンドラーのリスト』)以来、最高のホロコースト映画だ。この映画は、特に凡庸な悪についての認識を高める上で、多くの良い仕事をしている」

(引用元:https://screenrant.com/zone-of-interest-steven-spielberg-review/)

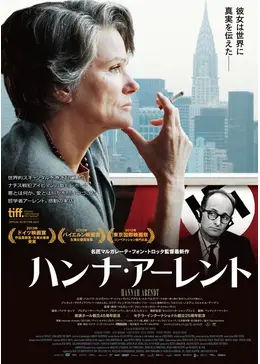

“凡庸な悪”とは、政治学者ハンナ・アーレントが元ナチス・ドイツのアドルフ・アイヒマンを形容した際に使った言葉。潜伏先の南米で拘束されたアイヒマンは裁判にかけられ、ユダヤ人に対する残虐な行いに「命令に従っただけ」という主張を繰り返した。その姿を傍聴したハンナ・アーレントは、「20世紀最大の悪行は、どこにでもいるような凡庸な男によって生み出された」という想いを抱く(その模様は、マルガレーテ・フォン・トロッタ監督の映画『ハンナ・アーレント』(2012)に詳しい)。

その傍聴記は雑誌に連載され、「エルサレムのアイヒマン」というタイトルで書籍化された。「悪とは根源的なものではなく、思考停止状態に陥れば誰しもが悪に転化し得る」という考え方が、一気に広まったのである。

だがハンナ・アーレントが訴えたかったことは、決して悪=凡庸ではなかった。アイヒマンは、自分の悪行が理解できない人間ではない。犯罪行為であることを完全に理解していたはず。むしろ「思考停止状態に陥っていた」と規定してしまうのは、彼の罪を軽視することに繋がってしまう。“凡庸な悪”は、彼女の意図とは異なるかたちで人口に膾炙してしまったのだ。今日現在、アイヒマンが凡庸な小役人であるという考え方は否定されつつある。

ルドルフ・ヘスは、「機械のように命令に従うだけの人間」ではなく、「主体的に考え、主体的に行動する人間」として描かれている。そこにはおそらく、ホロコーストの悲劇を矮小化させまいとする、作り手の意思がある。原作のように架空のキャラクターではなく、実在の人物を映画の中心に据えたことにも、それは顕著だ。映画の終盤でヘスが吐き気をもよおすシーンがインサートされているが、これは自分の罪に対して彼が自覚的であることの証左だろう。

“見えない”映画から“見られる”映画へ

吐き気をもよおしたあと、ルドルフはカメラの方向を向く。つまり第四の壁を突破して、スクリーンを凝視している我々を見返す。この瞬間、『関心領域』は“見えない”映画から“見られる”映画へとスイッチングされる。ルドルフは、我々観客の存在にーーーアウシュヴィッツ強制収容所でなにが行われたのかを、はっきりと知っている我々の存在にーーー気付いたのだろう。彼はずっと観られ続け、ずっと断罪され続けてきたのである。ジョナサン・グレイザーは、フィクションとノンフィクションを不意に接続させるという荒技を繰り出したのだ。

さらにグレイザーは、過去と現在も接続させる。画面がいきなり現代にジャンプし、今は博物館となっている元アウシュヴィッツ強制収容所で、展示物を清掃する職員たちの姿を映し出すのだ。ホロコーストの悲劇を過去のものとして風化させてはならない……そんな決意が、この演出に込められている気がしてならない。

『シンドラーのリスト』(1993)。『戦場のピアニスト』(2002)。『サウルの息子』(2015)。アウシュヴィッツを描いた傑作映画のリストに、『関心領域』が入ることは間違いない。

※2024年5月24日時点の情報です。

(c) Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.